ふるさと岩谷堂は伊達藩に属する城下町

旧岩谷堂共立病院(ここは岩谷堂幼稚園ひまわり組であったこともありました)

●●●

●●●

●●●

(何年振りなのか、ふるさとを再探訪してみることにした)

岩手県は南部藩というイメージが強いことは事実ですが、ここ岩谷堂は伊達藩。伊達宗規などの地領として栄え、岩谷堂伊達氏と称されました。

赤いとんがり屋根の建物は、戦後のラジオドラマ菊田一夫原作『鐘の鳴る丘』のモチーフになったと言われている旧岩谷堂共立病院です。閉院後、磐井治安裁判所岩谷堂支所(兼登記所)、岩谷堂尋常小学校の仮校舎、岩谷堂町役場、江刺町役場、江刺市役所などなど、いろいろな用途に使用されました。

私に言わせれば、岩谷堂幼稚園ひまわり組の部屋でしたね。ゆり組だったので、余り出入りすることはなかった空間です。

岩谷堂が商業都市であった所以は、この人首川(ひとかべがわ)の開運にあります。また、この川を遡っていく街道など、各地へつながる交通の要衝という地の利もありました。

赤いとんがり屋根の建物は、戦後のラジオドラマ菊田一夫原作『鐘の鳴る丘』のモチーフになったと言われている旧岩谷堂共立病院です。閉院後、磐井治安裁判所岩谷堂支所(兼登記所)、岩谷堂尋常小学校の仮校舎、岩谷堂町役場、江刺町役場、江刺市役所などなど、いろいろな用途に使用されました。

私に言わせれば、岩谷堂幼稚園ひまわり組の部屋でしたね。ゆり組だったので、余り出入りすることはなかった空間です。

岩谷堂が商業都市であった所以は、この人首川(ひとかべがわ)の開運にあります。また、この川を遡っていく街道など、各地へつながる交通の要衝という地の利もありました。

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

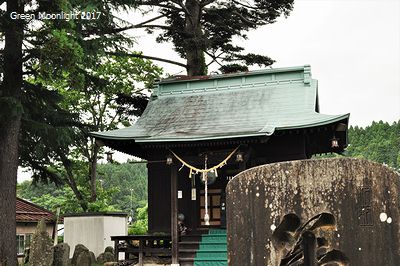

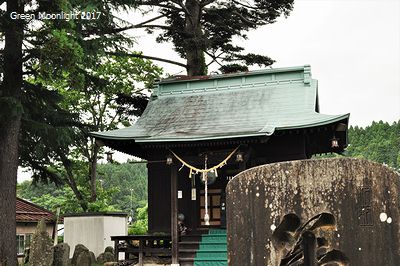

旧岩谷堂共立病院(岩谷堂幼稚園)の裏側にあった神社、ここに多聞寺があったとは少し意外でした。今ではマイナーになってしまった「岩谷堂音頭」に『花の多聞寺真っ赤に染めて、向山から火が昇る』という歌詞があります。明治5年の火災で焼けてしまったという多聞寺は、もっと大掛かりな伽藍であったのだろうと子供心に思っていたのです。

この多聞寺には、悲劇の名将・源九郎判官義経の伝説が残っています。兄頼朝に追われ、文治5年(1189年)に平泉の高館で自刃したとみせて、実は、ひそかに平泉を脱出して北をめざして旅立ったという「義経北行伝説」のスタート地点に当たります。脱出した義経主従は、途中、多聞寺に投宿したと伝えられています。

この多聞寺には、悲劇の名将・源九郎判官義経の伝説が残っています。兄頼朝に追われ、文治5年(1189年)に平泉の高館で自刃したとみせて、実は、ひそかに平泉を脱出して北をめざして旅立ったという「義経北行伝説」のスタート地点に当たります。脱出した義経主従は、途中、多聞寺に投宿したと伝えられています。

●●●

●●●

●●●

判官びいきの産物か、多聞寺の更に裏側に当たる坂道に「源義経公供養塔」がありました。昔、こんなものがあったかどうか、まったく記憶にありません。

北行伝説は、ここ人首川(重染寺川)を遡り、遠野から宮古、海岸線を青森方面に抜け、津軽半島の先端である龍飛崎まで続きます。昔のことですが、北行伝説ルートを二輪で辿って、その津軽半島の先端まで走り抜けたことがありました。辿り着いたのは三厩の「龍馬山義経寺」。源氏由来の笹竜胆の紋があります。

前照灯があるとは言え、暗く心細い山道を抜けるのは恐ろしい経験でした。当時、追われる身で黙々と人気のない山道を歩いたとすれば、果たして、どんな心持ちだったのでしょうね。

北行伝説は、ここ人首川(重染寺川)を遡り、遠野から宮古、海岸線を青森方面に抜け、津軽半島の先端である龍飛崎まで続きます。昔のことですが、北行伝説ルートを二輪で辿って、その津軽半島の先端まで走り抜けたことがありました。辿り着いたのは三厩の「龍馬山義経寺」。源氏由来の笹竜胆の紋があります。

前照灯があるとは言え、暗く心細い山道を抜けるのは恐ろしい経験でした。当時、追われる身で黙々と人気のない山道を歩いたとすれば、果たして、どんな心持ちだったのでしょうね。

これは人首川(重染寺川)の水門です。子供の頃、ここでよく遊んでいました。友達が多く住んでいたのですね。オイカワなどが簡単に釣れました。重染寺は一帯の地名ですが、前述の「源義経公供養塔」に関係します。義経の家臣・鈴木三郎重家は伝説に度々登場する実在の人物ですが、「源義経公供養塔」は重家の子供の重染が建てたとされる「鈴木山重染寺」の跡地にあります。

話が前後しますが、旧岩谷堂共立病院も供養塔も「向山(むかいやま)」にあります。向いの山!という意味ですが、さて、どこの向いなのでしょうか。それは岩谷堂伊達氏の居城である岩谷堂城の向かいになるのです。岩谷堂城は典型的な山城で、その山は「舘山(たてやま)」と呼ばれています。「舘」は「丘陵・山地を利用した砦」を意味する言葉、文字通りという訳ですね。

地形を見れば、地元の人間には一目瞭然なのですが、舘山と向山は元々一つの山でした。それを人首川が断ち割ったような峡谷構造をしています。一方の崖は急峻で、ほぼ垂直に断ち割られていますが、そこにセコイヤ(セコイヤ・センパービレンス)の巨大な珪化木が立木のままで露出していました。ところが、現在はコンクリートが吹き付けられていて、珪化木は全く見えません。

あれは、いったいどうなってしまったのでしょうか。家族は全く知りませんでした。ネット上で情報を探っても出て来ないようです。

同じように、今回、なくなってしまったものがありました。それは、舘山の三ノ丸に建っていた旧岩谷堂小学校の東側にあった木製の門です。跡形もありませんでしたが、あれは歴史的な遺構だったはず・・・。どこかに移築されたというような説明はありませんでした。

話が前後しますが、旧岩谷堂共立病院も供養塔も「向山(むかいやま)」にあります。向いの山!という意味ですが、さて、どこの向いなのでしょうか。それは岩谷堂伊達氏の居城である岩谷堂城の向かいになるのです。岩谷堂城は典型的な山城で、その山は「舘山(たてやま)」と呼ばれています。「舘」は「丘陵・山地を利用した砦」を意味する言葉、文字通りという訳ですね。

地形を見れば、地元の人間には一目瞭然なのですが、舘山と向山は元々一つの山でした。それを人首川が断ち割ったような峡谷構造をしています。一方の崖は急峻で、ほぼ垂直に断ち割られていますが、そこにセコイヤ(セコイヤ・センパービレンス)の巨大な珪化木が立木のままで露出していました。ところが、現在はコンクリートが吹き付けられていて、珪化木は全く見えません。

あれは、いったいどうなってしまったのでしょうか。家族は全く知りませんでした。ネット上で情報を探っても出て来ないようです。

同じように、今回、なくなってしまったものがありました。それは、舘山の三ノ丸に建っていた旧岩谷堂小学校の東側にあった木製の門です。跡形もありませんでしたが、あれは歴史的な遺構だったはず・・・。どこかに移築されたというような説明はありませんでした。

●●●

●●●

●●●

岩谷堂の中核となる町々には、あちこちに蔵がありました。主に商家の奥にあったのですが、現在は街づくりのモチーフとして、表に出しているようです。子供の頃は、蔵の屋根裏までよじ登って、土鳩を捕まえていましたね。単なる遊びでした。

最後の写真は八重吉煎餅店です。手作りで「亀の子せんべい」を炭で焼いていました。小学校の帰りに少し回り道をして、せんべいを焼く様子をじーーーーっと見ていた記憶があります(笑)。見ているのが好きだったのかも。鍛冶屋の前に座り込み、ふいごで真っ赤に焼いた鉄で道具を作ったり、ノコギリの歯を切り出したりするのを、やはり、じーーーーっと見ていました。

最後の写真は八重吉煎餅店です。手作りで「亀の子せんべい」を炭で焼いていました。小学校の帰りに少し回り道をして、せんべいを焼く様子をじーーーーっと見ていた記憶があります(笑)。見ているのが好きだったのかも。鍛冶屋の前に座り込み、ふいごで真っ赤に焼いた鉄で道具を作ったり、ノコギリの歯を切り出したりするのを、やはり、じーーーーっと見ていました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c39cbe6.bfa37b03.2c39cbe7.4f4a3d57/?me_id=1266788&item_id=10001218&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-umaiwa-iwate%2Fcabinet%2F02017231%2F02017251%2Fkurudakusan-bn.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c3a9b9e.5ca1c026.2c3a9b9f.a058b928/?me_id=1225853&item_id=10000029&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukiritansu%2Fcabinet%2F00628918%2Fimg55568249.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c39cbe6.bfa37b03.2c39cbe7.4f4a3d57/?me_id=1266788&item_id=10000903&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-umaiwa-iwate%2Fcabinet%2F02017296%2F02017297%2Fkinsatsu-2p.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)