|

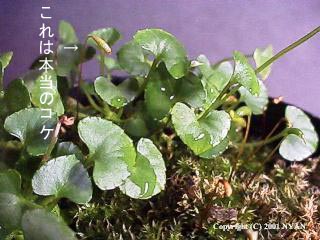

若い芽が伸びた |  |

|

順調に育った 実際、 コケの方が 草丈が高い |

|

東南アジア広域に分布するニョイスミレは、個体数や種内変異が極めて多いという特徴を持っています。シノニム(異名)も多いことから、学名について数多の変遷があったであろうことが容易に想像できます。

ニョイスミレの学名について、当サイトが参考にさせていただいているソースの一つ「YList:BG Plants 和名-学名インデックス(米倉浩司・梶田忠)」では、Viola verecunda A. Gray と記載されていますが、注釈(ノート)として『Y.S.Chen et al., Fl. China 13: 78 (2007)はタイワンツボスミレの異名とする』とあります。欧米や東南アジアの資料を当たると、Viola arcuata Blume を正名( accepted name, collect name )と記載して、Viola verecunda をシノニムとするケースの方が主流です。

当サイトでは、当面、Viola verecunda を正名として扱いますが、変更する可能性があると認識しています。

元来はニョイスミレのページに併記すべきですが、ニュイスミレは変異が多く、まとまりがつかない。そこで全体イメージが大きく異なるコケスミレについては独立したページとしました。2001年の冬は眠らせないで育成させています。2001/02/06

ニョイスミレのページから分離させて良かったのでしょうね。育てることは難しそうですが、蕾が出た頃、腰水をしてすみれを追いかける旅に出て、戻ったら満開になっていました。関東で栽培しても花期が極めて遅いということを実感しました。2001/02/06

やっと果実が炸裂した様子を撮影できました。たまたま、同日に炸裂したニョイスミレの品種とされるムラサキコマノツメの果実と比べて見ることができました。

- コケスミレ

- ムラサキコマノツメ

果実の大きさから、おおよそ倍率を合わせてあります。果実の真皮部分の長さはコケスミレが4mm前後、ムラサキコマノツメは7mm程度ありますから、2倍まではいかないまでも随分大きさが違います。一方、種子についてはコケスミレの方が若干大きいようです。かなり少ないだろうと想像はしていましたが、コケスミレの果実一つ当たりの種子数はたった3個でした。ただ、これは極端な例であることが分かり、その後の観察で平均7個前後のようです。

一方、ムラサキコマノツメの方は種子が8個見えていますが、半数近くは既に飛んでいると考えた方が良さそうです。結論として、コケスミレの種子生産性はとても低いと言わざるを得ません。ただ、単位面積当たりの果実数が極めて多い訳ですから、見方の問題なのかも知れませんね。

ちょっと意外だったのは、種子の色合いです。ニョイスミレは黒褐色だという記憶から、コケスミレの方が淡い色合いだと思っていたのですが、自宅のムラサキコマノツメと比較する限り、双方ともに淡い色合いでした。2013/06/18

(2000/11/06) Latest Update 2024/08/06 [640KB]