シチトウスミレ [タチツボスミレの変種、島嶼変異型] (七島菫) [別名:ヒチトウスミレ]

- オトメシチトウスミレ【白花系流通名】 (乙女七島菫) [品種と想定]

東京都 2008年3月27日 植栽

神奈川県(三浦半島) 2010年3月20日

東京都 2011年4月9日 植栽

神奈川県(三浦半島) 2013年3月21日

| 分類 |

タチツボスミレ類 タチツボスミレの海岸性変種、島嶼変異型 |

| 学名 |

基本種 |

タチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray Published in: M. C. Perry, Narr. exped. China Seas Japan 2:308. (1857) |

| 変種 |

シチトウスミレ Viola grypoceras var. hichitoana (Nakai) F.Maek. |

| 品種 |

― 省略 ― |

| 異名 |

| 由来 |

grypoceras : 湾曲した角、hichitoana : 地名(伊豆七島) |

| 外語一般名 |

【中】紫花堇菜 (zi hua jin cai)、【韓】낚시제비꽃 |

| 茎の形態 |

有茎種 |

| 生育環境 |

海岸付近の林縁、路傍。 |

| 分布 |

国内 |

伊豆諸島、伊豆半島南部。 |

| 海外 |

|

| 補足 |

|

| 花の特徴 |

形状 |

中輪から大輪。タチツボスミレの標準品に比べて大型。 |

| 色 |

淡い紫。中央部が白く抜ける傾向がある。 |

| 距 |

白色。 |

| 花期 |

早めに咲き出す。 |

| 花柱 |

円筒形。 |

| 芳香 |

|

| 補足 |

|

| 葉の特徴 |

形状 |

三角から心形。基部は切型または浅い心形。先端は尖る。 |

| 色 |

表面は光沢のある緑色。 |

| 補足 |

茎も含めて無毛。托葉は櫛の歯状。大きめで切れ込みも深い。 |

| 種の特徴 |

形状 |

*基本種に準ずる |

| 色 |

| 補足 |

| 根の特徴 |

| 絶滅危惧情報 |

| 基準標本 |

| 染色体数 |

| 参考情報 |

| その他 |

海岸性品種とされる。外見では、ツヤスミレと分ける程の差異は見い出せない。 |

シチトウスミレとツヤスミレは、ある信用できる資料では「別名」として扱われ、また別の信用できる資料では、それぞれに学名を伴って記載されています。ただし、シチトウスミレの方は変種で、ツヤスミレの方は品種扱いですね。

シチトウスミレは八丈島では「じーがち」と呼ばれているそうです。名前が示す通り、八丈島や三宅島などの伊豆七島、伊豆半島に自生しています。「千葉県植物誌(『千葉県の自然誌』別編)」にも記載されていることは余り知られていません。

2008/11/16

海岸性変種の特徴である葉の光沢意外に、植物体全体が比較的大きめであるという点を特徴としているが、母種と連続的であると語る方が多いようです。実際に目にした感想としても、分けても良いけれど、分けなくても良いという感じでしょうか。また、海岸性品種とされているツヤスミレとの差異が釈然としません。早い時期に自生地を訪ねたいところですね。

2009/08/13

シチトウスミレとツヤスミレを自生地で観察すると違いを感じられるかが気になっていました。ツヤスミレは既に観察していたのですが、やっとシチトウスミレの自生地の一つに出掛けて、「なるほど」と感じられる個体群が多くの花を付けているのを観察しました。

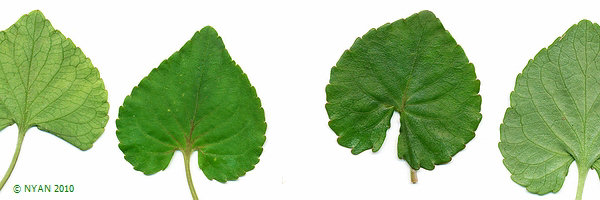

花は変わりません。花茎がとても赤いのが気になった程度です。一方、葉ですが、少し大きくて自然な艶があり、色が濃い目に見えるようです。大きさについては花と比較してみると分かりやすいと思います。その他のパーツは変わりがないと思います。ここで、ご注意ですが、展示会で撮影した個体に艶が強く見えますが、湿気と天井の蛍光灯の反射が写り込んでいるためですので、ご容赦下さい。

シチトウスミレとツヤスミレについて、やはり明確な差は見出すことができないので、自生する地域で呼び分けていると考える方が素直だと思われます。あえて表現すれば、ハマニオイタチツボスミレとテリハニオイタチツボスミレの場合と同様、ツヤスミレの葉の方が蝋やワックスを塗ったように艶が強く、一方、シチトウスミレは自然な軽い光沢があるために少し黒っぽいく見えます。結論も同様で、葉が大きいという点を除いて、別名にするには及ばないというイメージを拭えませんでした。

2010/03/21

シチトウスミレとツヤスミレの関係を更に複雑にする存在がリュウキュウタチツボスミレと呼ばれる沖縄のタチツボスミレです。意識して探したのですが、残念ながら、実際に観察することはできませんでした。沖縄のすみれ愛好家さんのサイト(ブログ)に掲載された姿はツヤスミレにとても良く似ていました。

Flora of Japanサイトでは、シチトウスミレ(シチトオスミレと記載)とツヤスミレ、リュウキュウタチツボスミレは一つのページにまとめられ、別名扱いになっています。

2012/09/26

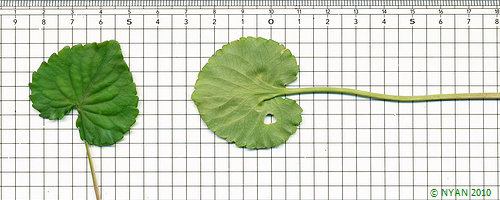

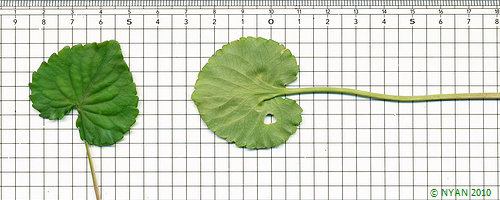

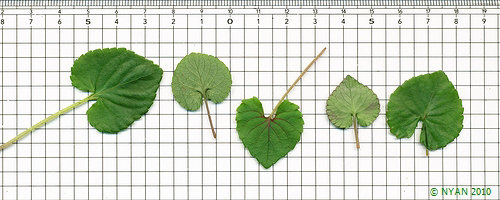

神奈川県(三浦半島) 2010年3月20日

オマケ的な情報ですが、少し赤い斑のある葉を見かけました。斑のない葉と混在しています。それで、付け根をしっかり観察したのですが、やはり、同じ茎から一緒に出ています。アカフタチツボスミレを区別する必要があるかについて、改めて一つの情報を自分で観察できたと思っています。

2010/03/21

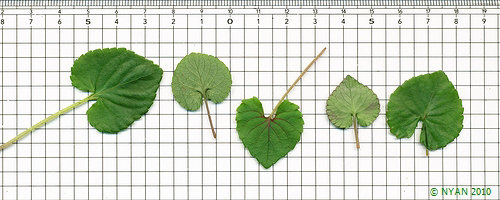

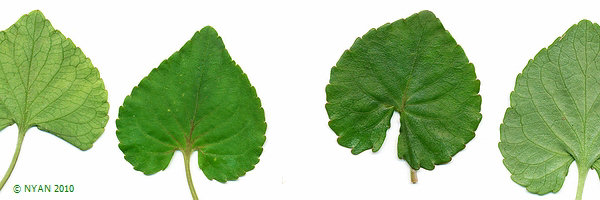

千葉県(房総半島内陸部)

神奈川県(三浦半島沿岸部)

房総半島内陸部のタチツボスミレと三浦半島沿岸部のシチトウスミレと呼ばれる型を比較してみました。ざっと見た目ではほとんど変わりません。形状や葉脈に軽く赤斑が入る様子も似ています(無作為に選びましたので、これは偶然)。注視して観察すると、サイト上のことですので拡大してみると、光沢の様子に違いを見出すことができます。実際、この程度の違いに過ぎません。

因みに、葉が光沢を帯びるのは、表皮を守るためにクチクラ層が厚く発達するためです。さて、このクチクラですが、英語の発音に近い読み方に変えると「キューティクル」、どこかで聞いたことがある物質です(笑)。

2010/03/23

シチトウスミレをフォッサマグナ要素の植物とする資料があります。どういうことかと調べてみたのですが、情報は余り多くがありませんでした。

ただ、シチトウスミレの分布とフォッサマグナ地域はほぼ一致しています。フォッサマグナと糸魚川―静岡構造線を同一視するケースが見られますが、お調べいただければ明確ながら、糸魚川―静岡構造線はフォッサマグナの西側を区切るライン(断層)です。東側までの地域で見ると、房総半島をすっぽり含むことになるのです。

シチトウスミレは、フォッサマグナによって隔離され、分化が進んだツヤスミレということなのかも知れませんね。

cf:『植物なんでも事典(柴田規夫著)』2019/08/29

新型コロナウィルスの影響も含めて、久しぶりになってしまいましたが、リュウキュウタチツボスミレの観察を主目的に、沖縄本島を訪ねました。

紆余曲折を経て、なんとか、太陽がある内に辿り着いた自生地は、2ヶ所とも一般の観光客は来そうにないエリアでした。その内の一ヶ所で観察できた個体群は、確かに海岸が近い路傍に咲いており、その姿は「艶のあるコタチツボスミレ(シーボルト型)」という印象でした。鋸歯は重なっているように見えて、かなり様子が違います。

葉が極めて小ぶりで、密集しています。基部は湾入していますので、山陰型もしくは日本海型と呼ばれている型とは異なる様子ですから、シーボルト型に近いと表現しておきます。見た目の印象と補足しておきますが、シチトウスミレや、各地で観察できたツヤスミレの「別名」という理解はなくして良さそうだと思います。これらを似たようなモノで「別名の関係」とする場合、タチツボスミレとコタチツボスミレの区別をなくして、「別名の関係」とすることになるのでしょう。

2025/03/17

千葉県(房総半島内陸部)

千葉県(房総半島内陸部) 神奈川県(三浦半島沿岸部)

神奈川県(三浦半島沿岸部)