ヴィオラ・アーボレッセンス - Viola arborescens -

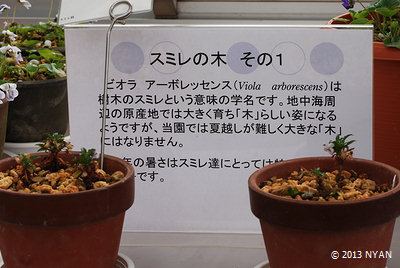

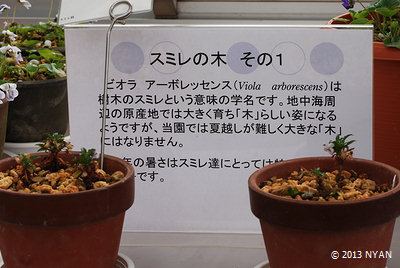

神奈川県 2012年3月22日 植栽

- 神奈川県 2012年3月22日 植栽

- 神奈川県 2011年3月21日 植栽

| 分類 |

亜低木(10~60cm程度)。 |

| 学名 |

基本種 |

ヴィオラ・アーボレッセンス Viola arborescens L. Published in: Sp. pl. 2:935 (1753) |

| 変種 |

|

| 品種 |

Viola arborescens f. albiflora Faure & Maire |

| 異名 |

Viola fruticans Bubani, (1901)

Viola frutescens Dum.Cours., (1811)

Viola saxicola Schult., (1819)

Viola suberosa Desf., (1799)

Viola longiviola Pourr. ex Roem. & Schult.

|

| 由来 |

arborescens : 樹木の、亜高木の |

| 外語一般名 |

【仏】Violette ligneuse、【西】Viola de tardor、Violeta arborea、【伊】Viola cespugliosa、【英】shrubby violet |

| 生育環境 |

乾燥した石灰質土壌の原野、崩壊した岩場などに叢生する。 |

| 分布 |

国内 |

|

| 海外 |

南地中海、西北部の沿岸(スペイン、ポルトガル、イタリア)、北アフリカ(モロッコ)。 |

| 補足 |

|

| 花の特徴 |

形状 |

中輪(10mm-15mm)。花弁は丸め。花茎が長い。側弁は有毛。 |

| 色 |

淡い紅掛かった白色からライラック色。唇弁に赤紫条が入る。 |

| 距 |

ぽってりとして短い。 |

| 花期 |

現地で9月から12月。降水量の影響が強いようで、環境が良ければ通年開花する。 |

| 花柱 |

棒状。 |

| 芳香 |

|

| 補足 |

花芽は腋から出ているように見える。萼片は葉の形状に似る。 |

| 葉の特徴 |

形状 |

すみれらしくない細長いヘラ状の卵形。軽い鋸歯 が少数あり、葉先が尖る。 が少数あり、葉先が尖る。 |

| 色 |

濃緑色。表面に白い微毛が見られる。 |

| 補足 |

過年度のものと思われる枯れた葉が見られた。 |

| 種の特徴 |

形状 |

倒卵形。へその方へ尖る。中粒(2mm x 1.4mm程度)。 |

| 色 |

種子:茶褐色。 |

| 補足 |

|

| 根の特徴 |

|

| 絶滅危惧情報 |

|

| 基準標本 |

フランス。 |

| 染色体数 |

2n=26 |

| 参考情報 |

|

| その他 |

木本種は熱帯や亜熱帯に多いが、これは欧州に自生する唯一の木本種とされる。

半耐寒性多年草。根元から分岐して叢生する。茎の下部が木質化する。

|

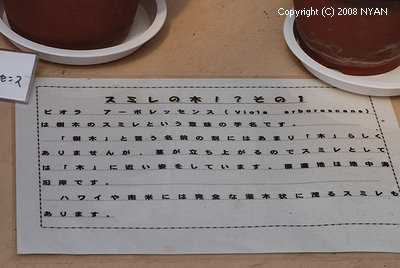

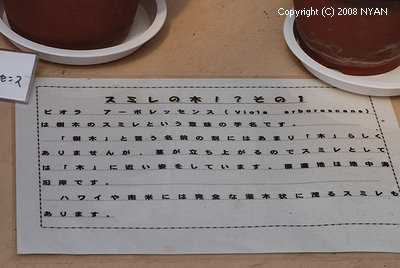

神奈川県 2008年3月23日 植栽

神奈川県 2008年3月23日 植栽

神奈川県 2009年3月20日 植栽

神奈川県 2010年3月19日 植栽

植物園のすみれ展示イベントで見掛けました。「スミレの木」という説明があり、学名が「樹木のスミレ」を意味しているにしては木らしくないと注釈がありました。もっと「木」というイメージのスミレがハワイや南米にあると補足していますね。

2008/04/15

特異なすみれって感じがしますが、学名はどうみてもViolaです。つまり、ヴィオラ属ですから、日本に自生するほとんどのすみれたちと同じ属ということになり、改めて驚きました。木本性のすみれというと、Hybanthus communisやMelicytus ramiflorusが頭に浮かびますが、これらはヴィオラ属ではありません。更に命名者がL.、つまり、リンネ、18世紀の世界的に有名な植物学者です。

2009/02/05

学名が「樹木のスミレ」を意味すると前述していますが、分かりやすい例として、キダチアロエ(学名が Aloe arborescens )が挙げられます。これに準ずれば、ヴィオラ・アーボレッセンスはキダチスミレというところでしょうか(仮の話です)。

2009/10/13

学名の読み方としては「アーボレッセンス」より「アルボレスケンス」の方がラテン語風だと思いますが、展示の説明に従うことにします。文献資料が少ない場合、インターネットの情報を探すことが多くなるのですが、このすみれの分布情報で、信頼できそうな情報となるとイタリア語やスペイン語が多くて四苦八苦しています。

2010/10/03