トウカイスミレ [新種] (東海菫)

山梨県 2006年4月25日 alt.=1,100m

山梨県 2012年4月29日

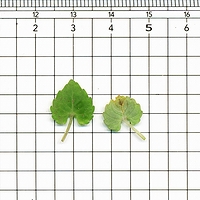

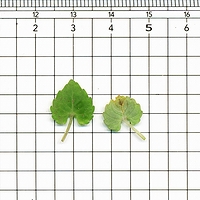

拡大しても、側弁は無毛

| 分類 |

ミヤマスミレ類(想定) |

| 学名 |

基本種 |

トウカイスミレ Viola tokaiensis Sugim. ex N.Yamada & Igari Published in: J. Jap. Bot.,98(2):61-70. (2023) |

| 変種 |

|

| 品種 |

|

| 異名 |

Viola tokaiensis Sugim., nom. nud. |

| 由来 |

tokaiensis : 東海地方の~、 nom. nud.は「裸名」を意味する。 |

| 外語一般名 |

|

| 茎の形態 |

無茎種 |

| 生育環境 |

比較的標高の高い落葉樹林下(ブナ林など)。 |

| 分布 |

国内 |

神奈川県西部から紀伊半島、四国の太平洋側に分布している。 |

| 海外 |

(不詳) |

| 補足 |

|

| 花の特徴 |

形状 |

小輪(約2cm以下)。各花弁の大きさがほぼ同等。

一般に、側弁の基部には毛がないとされるが、地域によって有毛の個体が見られる。 |

| 色 |

薄紅色の花弁に赤紫色の条が強く入る。 |

| 距 |

赤紫色で丸い。 |

| 花期 |

(標高が高い場所にしては)早め。 |

| 花柱 |

円柱形、または、余り横に張り出ない虫頭形。 |

| 芳香 |

|

| 補足 |

形状や色合いには地域差がある(四国産は花びらが細めで白い)。花と葉がほぼ同に展開する。 |

| 葉の特徴 |

形状 |

丸い心形。極めて小さい。 |

| 色 |

両面とも柔らかい緑色。表裏で差が少ない。 |

| 補足 |

縁などに毛が見られる。 |

| 種の特徴 |

形状 |

|

| 色 |

朔果 はマルバスミレに似ており、球形、緑色に赤褐色の斑点が入る。 はマルバスミレに似ており、球形、緑色に赤褐色の斑点が入る。 |

| 補足 |

|

| 根の特徴 |

細い。 |

| 絶滅危惧情報 |

|

| 基準標本 |

茶臼山(愛知県北設楽郡)、2021年4月12日採集、【東京大学植物標本室(TI)収蔵、TI00082344】 |

| 染色体数 |

(情報不足) |

| 参考情報 |

トウカイスミレ,日本産スミレ属の1新種(スミレ科) 山田直樹(スミレ愛好会) 、いがりまさし(MAPLART) 、いがりまさし(MAPLART) 『植物研究雑誌』2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70 『植物研究雑誌』2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70 |

| その他 |

葉と花芽が同時に展開してくる。 |

山梨県 2006年4月25日

- 山梨県 2006年4月25日

- 山梨県 2006年4月17日

葉の大きさは余り変わらないまま、朔果がしっかり膨らんでるが、さて、どこかで見たような姿をしている

マルバスミレの果実によく似ているのでは・・・

山梨県 2006年7月3日

山梨県 2007年5月8日

- 山梨県 2008年4月30日

- 山梨県 2011年4月30日

山梨県 2011年4月30日

愛媛県 2009年5月9日 alt.=1,200-1,600m

側弁に白い短毛が見られる

まだまだ情報が不足していて消化不良ですが、やっと花を捉えることができたので、単独のページを作成することにしました。現在は、ヒメミヤマスミレやフモトスミレとの差(違い)で表現されることが多いようです。その差で述べますと、葉の裏面が緑色であることが決定的な特徴で、もう一歩踏み込めば、側弁の基部に毛がないことを確認したいところです。初めて見た時は有茎種かと思いましたが、花の時期に再度訪問した時には無茎種らしい雰囲気になっていました。

2006/05/08

混乱している素(もと)は、ヒメミヤマスミレ(東海型)と呼ばれていた時代の前にトウカイスミレと呼ばれていた時代があったこと、ヒメミヤマスミレやフモトスミレの方に新たな分類上の混乱が生じていること、トウカイスミレにも地方による見かけ上の差(地域差)がハッキリ見られることなどから生じています。ヒメミヤマスミレのもう一つの表現系とされる横倉型は四国の横倉山に由来しますが、ここ(横倉山)にもトウカイスミレがあるという情報も見受けられました。しばらくは情報収集を重ねる必要がありそうです。

2006/05/08

ヒメミヤマスミレとの違いという点で、もう一つのポイントに気が付きました。ヒメミヤマスミレの場合、唇弁の大きさが他の花弁(上弁と側弁)に比較して明らかに小さめですが、トウカイスミレでは大差なく、ほぼ同じ程度に見えることです。

2007/01/27

ある程度信頼できる情報がありましたので、分布図の奈良県と和歌山県に「一般情報」を追加しました。ただ、和歌山産については側弁に毛が見られるようです。また、観察者の説明では萼片の様子も異なるとされます。

2008/02/05

- 山梨県 2011年4月30日

- 愛媛県 2009年5月9日

余り想定していなかった四国で、とてもたくさんの個体に出逢いました。「高知県に自生しているらしい」という程度の情報しか持っていなかったのですが、これだけ小さいすみれが、比較的容易に目に付きました。ただ、小さいので地面にへばりつくようにして撮影していましたら、「何かあるんですか?」と声を掛けられました(2回も)。「トウカイスミレです」と答えると、「あぁ、すみれ、ね」とニコニコ通り過ぎるのは年配の女性です、これが普通のリアクションでしょうね。でも、もう一人の若い男性は「え、トウカイスミレですか?へぇ、小さいですね。とても一人では見つけられませんから、得した気分です」という言葉を残して立ち去りました。

2009/05/14

杉本順一によって命名 (1962) されながら、裸名のまま、書籍に掲載されてきた経緯があります。今年、山田直樹氏と いがりまさし氏

いがりまさし氏 の努力により、「植物研究雑誌(2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70)」に論文掲載されたことにより、今後は新種として扱われることになります(cf.:25日プレスリリース)。

の努力により、「植物研究雑誌(2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70)」に論文掲載されたことにより、今後は新種として扱われることになります(cf.:25日プレスリリース)。

2023/04/25

タイミング良く、昨日、いがりまさし氏の撮影会(ワークショップ)に参加して、久しぶりでしたが、トウカイスミレやナガハシスミレなどの話ができて、情報の補足もできました。山田直樹氏は体調がすぐれない状況下で作業を続けられ、最終的な査読の段階などでは(詳細は省きますが)苦労をされたそうです。いがり氏ご本人は「手伝っただけ」との説明でしたが、それは謙遜でしょう(例えば、ホロタイプはいがり氏が採取した個体を提供)。物事が前に進むには、コーディネーター的な行動がササっとできる存在が必要なのだと思っています。近年、いがり氏が多くの論文や学術報告に関わっておられることはご承知の通り。

2023/04/30

久しぶりに国立国会図書館に出向き、掲載論文の複写を入手できて、細かい情報を補足しました。

2023/10/09

はマルバスミレに似ており、球形、緑色に赤褐色の斑点が入る。

はマルバスミレに似ており、球形、緑色に赤褐色の斑点が入る。 、いがりまさし(MAPLART)

、いがりまさし(MAPLART) 『植物研究雑誌』2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70

『植物研究雑誌』2023 年 98 巻 2 号 p. 61-70