ケイリュウタチツボスミレ [タチツボスミレの変種] (渓流立坪菫)

- ケイリュウタチツボスミレ [白花変種] (渓流立坪菫)

- モモイロケイリュウタチツボスミレ [俗] (桃色渓流立坪菫)

広島県庄原市 2007年4月26日 alt.=400m

| 分類 |

タチツボスミレ類 タチツボスミレの変種 |

| 学名 |

基本種 |

タチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray Published in: M. C. Perry, Narr. exped. China Seas Japan 2:308. (1857) |

| 変種 |

ケイリュウタチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray var. ripensis N.Yamada et M.Okamoto Published in: Bull. Osaka Mus. Nat. Hist. no. 50: 2 (1996) |

| 品種 |

|

| 異名 |

|

| 由来 |

grypoceras : 湾曲した角、ripensis : 河川流域の |

| 外語一般名 |

【中】紫花堇菜 (zi hua jin cai)、【韓】낚시제비꽃 |

| 茎の形態 |

有茎。渓流沿い植物(rheophyte) |

| 生育環境 |

渓流沿いの岩の隙間等、増水すると水に隠れる程度の位置に生育する。 |

| 分布 |

国内 |

関東、中部から四国、中国地方。東北地方でも見出されている。 |

| 海外 |

|

| 補足 |

|

| 花の特徴 |

形状 |

中輪。花弁はタチツボスミレの標準品に比べて細め。側弁の基部は無毛。 |

| 色 |

淡い紫。中央部が白く抜ける。 |

| 距 |

白色。先が曲がるものがある。 |

| 花期 |

比較的早い。 |

| 花柱 |

円筒形。 |

| 芳香 |

|

| 補足 |

|

| 葉の特徴 |

形状 |

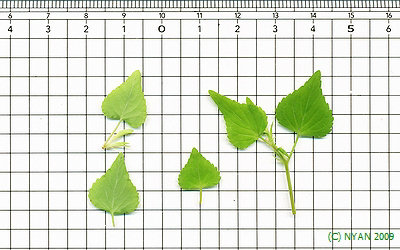

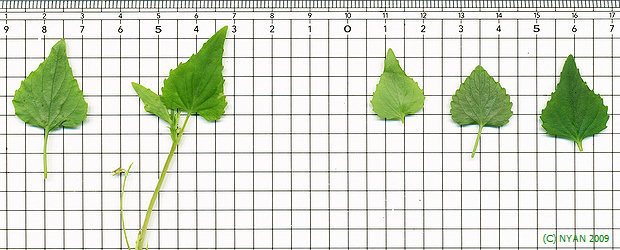

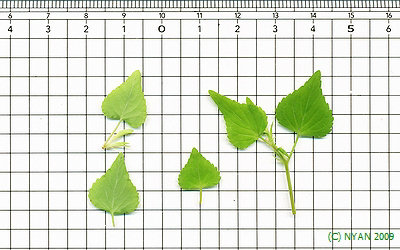

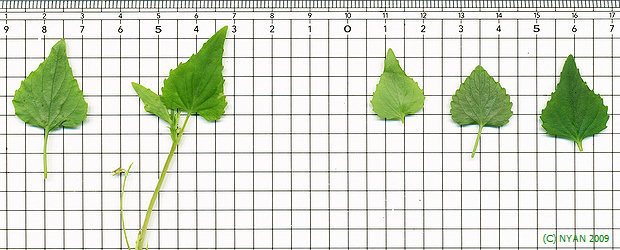

小型(2cm前後)。三角から心形。基部は切型または浅い心形。先端は軽く尖る。 |

| 色 |

表面は光沢のある緑色。葉の光沢は表皮保護のためにクチクラ層が厚くなったためと考えられている。 |

| 補足 |

無毛。花後、茎生葉は長三角形、基部は楔形で全体が菱形化するものがある。托葉は櫛の歯状。

岩波 均氏(参考情報参照)の研究報告に依りますと『ケイリュウタチツボスミレの葉の大きさはタチツボスミレに比べて平均して約45%小型化していたが、それに伴い細胞の数が約70%減るとともに細胞の大きさも約66%小さくなっていることが明らかになった』とあり、興味が尽きない。

|

| 種の特徴 |

形状 |

|

| 色 |

|

| 補足 |

発芽率が高く、かつ発芽までの日数が極めて短い(山田氏)。 |

| 根の特徴 |

たくさんの細かい根を持つ。 |

| 絶滅危惧情報 |

石川県:絶滅危惧Ⅱ類、岡山県:絶滅危惧Ⅱ類 |

| 基準標本 |

木曽川水系 長野県木曽郡南木曽町 1994 (大阪市立自然史博物館収蔵) |

| 染色体数 |

2n=20 |

| 参考情報 |

|

| その他 |

草丈は5~10cmと小さい。生え方は立ち性。密生する傾向がある。

Yamada:山田直樹氏 (旧日本スミレ同好会)、Okamoto:岡本素治氏(大阪市立自然史博物館→きしわだ自然資料館館長) (旧日本スミレ同好会)、Okamoto:岡本素治氏(大阪市立自然史博物館→きしわだ自然資料館館長)

|

広島県 2007年4月26日 alt.=400-500m

広島県 2025年4月17日

十分な情報がない状態のまま、まぁ、行けば見つかるだろうという軽いノリで出掛けてしまいましたが、(実は)心の奥では「見つかるぞ」という妙な確信があったのです。驚いたのは、岩から直接生えていることです。勿論、岩の隙間や穴という意味ですが、その岩の下にある砂地や砂利には全く生えていません。唯一、岩にはりついた苔の上には生えていました。おもしろい性質ですね。

2007/04/30

渓流の速い流れに適応して、葉が細くなったように見えたらしいのですが、実際の測定統計では細くなってはおらず、小型化しているだけだと分かったとのことです。見かけで判断しては駄目なのですね。更に葉の形状ですが、一般的な心臓のような形では水の抵抗が大きいので、小型化と同時に、葉の基部が切れ込まずに、むしろ菱形に近い形状に変化しています。抵抗が少なくて、且つ、千切れ難いという訳でしょう。

渓流沿い植物(rheophyte) の定義は、最大増水時の水位以下の位置で生活する植物ということらしいですね。このタチツボスミレには、そんな差し迫った必要性があったのでしょうか。

の定義は、最大増水時の水位以下の位置で生活する植物ということらしいですね。このタチツボスミレには、そんな差し迫った必要性があったのでしょうか。

2007/05/01

遺伝子解析によって「ケイリュウタチツボスミレは複数回起源しており、現在も急速に分化していることが明らかになった」とする報告があります。

2008/05/19

前述の山田氏からいただいたメールに「~特に発芽日数と発芽率は渓流への適応度の目安になるようです」という内容があり、一瞬、「えっ?」と考え込んだのですが、メール全体を把握してから再認識したことがあります。原記載には「発芽率と発芽日数」について行を割いて言及してあるのですが、発芽率は極めて高く、播種から発芽までの日数も著しく短いのです。渓流という環境では、増水する前に根を張り、一定の大きさまで成長できることが生存の条件でもあるという訳ですね。植物の理解には、想像力というか発想力が重要だと強く感じました。

2008/06/22

徳島県三好市 2009年5月7日 alt.=380m

長野県南木曽町 2009年5月12日 alt.=580m

葉の形状に関する意識が強すぎて、花の形状については観察が不十分だったと反省しています。花弁が細めだというだけでなく、花弁どうしは離れている傾向があると再認識しました。葉の形状と同様に、水の流れに対する抵抗をできるだけ少なくできる訳です。

前述の「複数回起源して」という話は分かり難かったと思います。変異というものは、基本種(または母種)から、環境に適応しなければならないというバイアスによって形成されていくと考えられますが、その変異していく過程または系統が複数だと説明すれば良いのでしょうか。要するに、ケイリュウタチツボスミレは日本の幾つかの場所で基本種から分化したらしいということです。

2011/02/02

前述の岡本素治氏(大阪市立自然史博物館学芸員、植物研究室)はケイリュウタチツボスミレの他に、インドネシアなどに産するスミレ科の渓流沿い植物 Viola rheophila Okamoto の学名にも名を残しています。

2012/08/25

徳島県三好市 2009年5月7日 alt.=380m

長野県南木曽町 2009年5月12日 alt.=580m

これまで、ケイリュウタチツボスミレの分布情報は本州と四国だけでした。「鹿児島大学総合研究博物館研究報告」に、鹿児島県の分布情報について記載がありました。

この報告には、とても興味を惹かれています。分布地図を見ると、昔、すみれ散策に出掛けた時のことを思い出してしまいます。因みに、イチキスミレは、やはり、市来町(現いちき串木野市)で見いだされているのだなと再確認できました。

2022/11/02

ケイリュウタチツボスミレ・・・かな?

(旧日本スミレ同好会)、Okamoto:岡本素治氏(大阪市立自然史博物館→きしわだ自然資料館館長)

(旧日本スミレ同好会)、Okamoto:岡本素治氏(大阪市立自然史博物館→きしわだ自然資料館館長)