アギスミレ [ニョイスミレの変種] (顎菫)

愛知県 2012年4月27日

山梨県 2012年8月15日 異議あり!

| 分類 |

ニョイスミレ類 |

| 学名 |

基本種 |

ニョイスミレ Viola verecunda A. Gray

Published In: Mem. Amer. Acad. Arts, n.s. 6(2): 382 (1858)

【注:論文掲載誌】

|

| 変種 |

アギスミレ Viola verecunda var. semilunaris Maxim. |

| 品種 |

|

| 異名 |

|

| 由来 |

verecunda : 内気な、(適度の)、subaequiloba : |

| 外語一般名 |

|

| 茎の形態 |

有茎種 |

| 生育環境 |

田の畦道から高原の林の中まで湿り気のありながら明るい沼沢などに自生する。 |

| 分布 |

国内 |

南西諸島を除いて、ほぼ日本全国で見られるが、主に中部以北の東日本に多い。 |

| 海外 |

|

| 補足 |

アギスミレは東日本、ヒメアギスミレは西日本に住み分けていることになっている。 |

| 花の特徴 |

形状 |

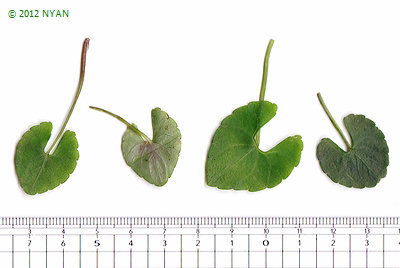

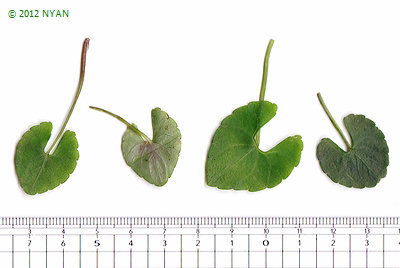

ニョイスミレの変種。葉が弓形になり、花後は半月形になる。葉に少し艶がある。

節間が短く、葉を密に付ける傾向がある。下の方の葉は基本種とほぼ変わらない。

花期はニョイスミレより少し遅いとされる。

その他は基本種に準じる。

|

| 色 |

| 距 |

| 花期 |

| 花柱 |

| 芳香 |

| 補足 |

| 葉の特徴 |

形状 |

| 色 |

| 補足 |

| 種の特徴 |

形状 |

| 色 |

| 補足 |

| 根の特徴 |

| 絶滅危惧情報 |

千葉県:絶滅危惧Ⅰ類 |

| 基準標本 |

|

| 染色体数 |

2n=24 |

| 参考情報 |

|

| その他 |

葉の基部が左右に張りだす様を「顎」になぞらえた名前。

越冬期は葉が心形で、開花時期まではニョイスミレと区別できない。

葉に少し鈍い光沢があり、他の植物と競り合って草丈を高くするので、花後も匍匐を続ける傾向が強いヒメアギスミレと区別するという。

湿生植物の一つに数えることがある。

|

ニョイスミレの学名について

東南アジア広域に分布するニョイスミレは、個体数や種内変異が極めて多いという特徴を持っています。シノニム(異名)も多いことから、学名について数多の変遷があったであろうことが容易に想像できます。

ニョイスミレの学名について、当サイトが参考にさせていただいているソースの一つ「YList:BG Plants 和名-学名インデックス(米倉浩司・梶田忠)」では、Viola verecunda A. Gray と記載されていますが、注釈(ノート)として『Y.S.Chen et al., Fl. China 13: 78 (2007)はタイワンツボスミレの異名とする』とあります。欧米や東南アジアの資料を当たると、Viola arcuata Blume を正名( accepted name, collect name )と記載して、Viola verecunda をシノニムとするケースの方が主流です。

当サイトでは、当面、Viola verecunda を正名として扱いますが、変更する可能性があると認識しています。

ニョイスミレでも、花後にブーメラン形になるケースがあって、判断に苦労し続けています。まず、「ここにアギスミレが自生している」と明記されている自生地でじっくり観察することにしました。なるほど、花の時期から明確に葉の基部が突っ張っています。花後には、もっと明確になっていくのでしょうか。

ただ、花期にも既に極端なブーメラン形になっているケースもあり、自生地に拠る差異なのだろうと理解しています。もう少し多くの自生地で観察したいと思います。

2011/02/03