ヒゴスミレ [ナンザンスミレの変種] (肥後菫)

神奈川県 2010年5月1日 alt.=775m

群馬県吾妻郡 2010年4月24日 alt.=700m

群馬県吾妻郡 2010年4月25日 alt.=755m

ヒゴスミレの朔果

:少し赤味があるのは花色に依らず共通

熊本県(久木野) 2006年4月21日

熊本県阿蘇郡 2009年4月17日 alt.=520m

エイザンスミレとの交雑種(ウスベニヒゴスミレ)とする意見があったが、周辺にエイザンスミレは見当たらない

因みに「ウスベニヒゴスミレ」とは、ヒゴスミレの色違い園芸品種を指す表現であることが一般的である

| 分類 |

ミヤマスミレ類 |

| 学名 |

基本種 |

ナンザンスミレ Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 2: 856 (1902) |

| 変種 |

ヒゴスミレ Viola chaerophylloides var. sieboldiana (Maxim.) Makino B. M. T. 19: 87 (1905) |

| 品種 |

|

| 異名 |

Viola chaerophylloides f. sieboldiana (Maxim.) F.Maek. et Hashimoto

Viola albida Palib. var. chaerophylloides (Regel) F.Maek. f. sieboldiana (Maxim.) F.Maek.

Viola dissecta Ledeb. var. sieboldiana (Maxim.) Nakai

|

| 由来 |

chaerophylloides : chaerophylla 種に似ている、chaero(=cheiro)は掌状の葉 |

| 外語一般名 |

【中】细裂堇菜 (xi lie jin cai) |

| 茎の形態 |

無茎種 |

| 生育環境 |

山地の陽当たりの良い乾燥気味の林下などに見られる。 |

| 分布 |

国内 |

男鹿半島から九州まで見られる。本州中部の太平洋側に多く、東北では少ない。 |

| 海外 |

中国東北部、ロシア、朝鮮半島。 |

| 補足 |

|

| 花の特徴 |

形状 |

中輪。側弁基部は有毛。萼片は披針形 で大きく、付属体に牙歯があることが多い。 で大きく、付属体に牙歯があることが多い。 |

| 色 |

普通は白色。中央部が緑色を帯びることが多い。九州で紅色系の個体が自生する。唇弁に赤紫条が見られる。 |

| 距 |

通常、長めの円筒形。 |

| 花期 |

普通。 |

| 花柱 |

カマキリの頭形(虫頭形)。 |

| 芳香 |

あり。 |

| 補足 |

西日本では上弁の裏に紅紫の筋が入る個体が見つかる。 |

| 葉の特徴 |

形状 |

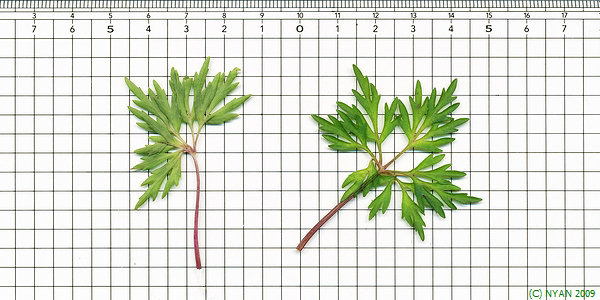

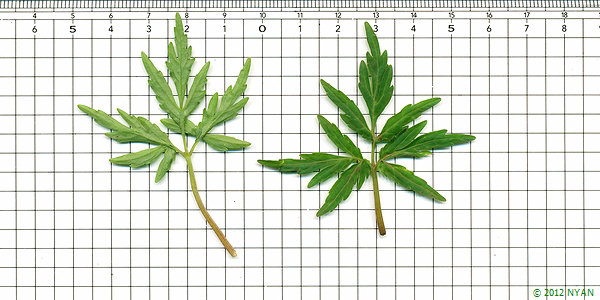

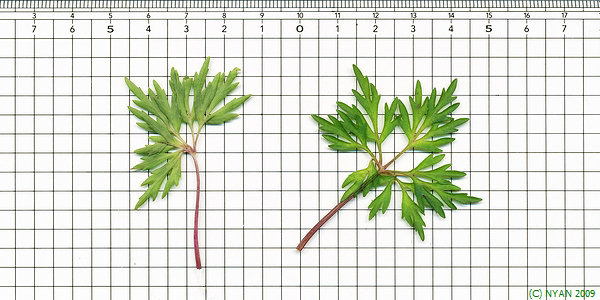

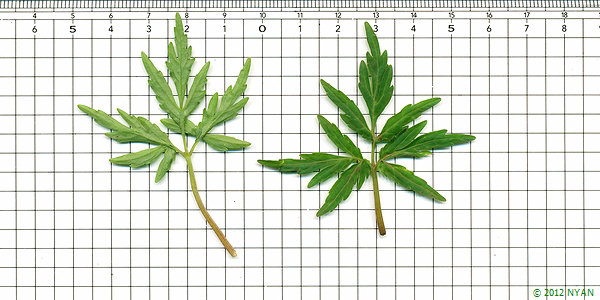

五裂する複葉。小葉はエイザンスミレよりも細かくなる。 |

| 色 |

明るい緑色。表裏で差が少ない。 |

| 補足 |

厳密には三裂だが、側列片が付け根に近いところから分かれるので五裂しているように見える。ただし、変異があり、エイザンスミレとの区分けが難しいものが見られる。

夏葉はかなり大きくなる。ただし、形状はほぼ変わらない。

|

| 種の特徴 |

形状 |

倒卵形(へその方に細くなって尖り、へそに種枕が残る)。中小粒。 |

| 色 |

種子:濃黄褐色から濃褐色、種枕(エライオソーム):白色。光沢はない。 |

| 補足 |

果実は無毛で、赤褐色の斑点が目立つ。 |

| 根の特徴 |

白くて太い。少数の大きい根で構成されている。 |

| 絶滅危惧情報 |

秋田県:絶滅危惧Ⅰ類、宮城県:絶滅危惧Ⅰ類、山形県:絶滅危惧Ⅰ類、新潟県:絶滅危惧Ⅱ類、群馬県:絶滅危惧Ⅰ類、栃木県:準絶滅危惧種、埼玉県:準絶滅危惧種、東京都:絶滅危惧Ⅰ類、石川県:絶滅危惧Ⅱ類、岐阜県:絶滅危惧Ⅰ類、京都府:準絶滅危惧種、大阪府:絶滅危惧Ⅱ類、鳥取県:準絶滅危惧種、山口県:準絶滅危惧種、高知県:絶滅危惧Ⅰ類、鹿児島県:絶滅危惧Ⅱ類 |

| 基準標本 |

長崎県(植栽品)。 |

| 染色体数 |

2n=24 |

| 参考情報 |

|

| その他 |

ナンザンスミレの変種として扱われている。

九州で見つけたものは、紅紫色が花弁の表まで滲み出ているような色合いだった。

上弁が反り返ると記載されている書籍もあるが、そのような花は余り見掛けない。

|

群馬県高崎市(旧群馬郡)2002年4月20日 榛名

東京都豊島区 2001年3月29日 植栽

東京都豊島区 2001年3月29日 植栽

園芸品種として出回っている花弁が丸くて、とても花付きが良い系統です。田淵誠也氏の「すみれ図鑑」によると、「性質も強く園芸的に優れる」「朝鮮半島原産といわれる(?)」と記されていますが、最後の(?)が意味深ですね。切れ葉が完全に五裂しているのが分かります。

2000/04/22

左側:ベニバナヒゴスミレ 右側:ウスベニヒゴスミレ 花茎が赤く、花弁は薄い紅色を帯びる(呼称が異なるだけ?)

神奈川県 2010年3月19日

植栽

東京都 2023年3月30日

徳島県三好市 2009年5月7日 alt.=870m

東京都八王子市 2010年5月1日 alt.=770m

群馬県吾妻郡 2010年4月24日

千葉県 2005年4月3日 植栽

エイザンスミレとの比較で語られることが多いが、群馬県等では双方がかなり近い場所で見られ、中間型が見られるそうです。エイザンスミレの個体数は結構多いのですが、ヒゴスミレは少ないようです。

どうしても出逢いたいと思っていたヒゴスミレに、九州中央部を約400Km走り回った旅の最後の最後に巡り逢いました。「肥後でヒゴスミレに出逢わない手はない」という気持ちもありましたね。帰宅便への搭乗時刻の3時間前のことです。まだ時間があり、去り難く(少し未練がましく)、レンタカーをゆっくり走らせていました。正確には、わざと旧道を走って遠回りをしていたのです。その走る車の中から白いすみれを見つけた訳ですから、まぁ、執念に近いかもしれませんね(^.^) 。

そのヒゴスミレの周囲を探すうちに、紅紫色の花が咲いているのに気づきました。噂には聞いていたのですが、実際に出逢うことができだのですから、もう嬉しくなってしまいました。これで心おきなく帰路につくことができたという訳です。

2006/04/27

初島住彦氏(鹿児島大学名誉教授)の監修による「野の花めぐり」に自生の記載がありましたので、「書籍情報」として追加しました。地元のしっかりした書籍は信用することにしています。

2009/07/13

『栃木県植物目録』と『とちぎの植物I』の記載にしたがって、栃木県に「書籍情報」をマークします。

2010/01/10

園芸品種として「ウスベニヒゴスミレ」という淡い紅紫色の花を咲かせる系統が流通していることは知っており、熊本で、そうだろうと思われる自生品を何度か見ています。ところが、他にも「熊本紅ヒゴスミレ」という園芸品種が流通しているようです。実際に「熊本紅ヒゴスミレ」の方は拝見したことがないのですが、写真ではしっかりした紅色でした。因みに「裏紅ヒゴスミレ」などという名前も見つかります。確かに熊本周辺のヒゴスミレは、花びらの裏面が紅色で特徴的ですから、気持ちは分かりますが、余り創造性というのか、独自性を発揮していただいても混乱するばかりで困ります。

2010/04/16

ヒゴスミレという名前からも九州を含む西日本に多い種だと思っていたことがあります。しかしながら、自生範囲は広く、南東北までは、それなりに観察されるようです。それでも北東北から北海道では個体数が少なくなります。北海道の五十嵐博氏によると、道内では函館付近だけで観察されるとのことであり、「移入の可能性あり」とコメントがありました。

筆者が子供の頃に育った岩手県では見たことがありません。もっとも、岩手県内の自生状況に詳しい訳ではありませんが、西日本に多い種だと思った遠因ではありましょう。『宮城の植物2』では1973年に50株程度の観察記録があるとされています。青森県では観察記録が認識できていません。

2013/10/31

和歌山県 2025年4月15日 alt.=830-850m

初めてやって来た自生地で、そこに現れるヒゴスミレたちに閉口してしまいました。葉の姿については、どれも、ほぼ同じですが、花冠の形、萼や花茎の色合いなどに幾つかのパターンがあるようでした。

花冠が丸くて大きい個体については、群馬県や山梨県辺りで観察できたヒラツカスミレを彷彿とさせるものがありましたが、どう探しても、片親となるエイザンスミレは登場しません。葉も細いままです。熊本県などでは花弁が紅色の個体は少なくありません。すると、ヒゴスミレの種内変異なのでしょうが、この狭い範囲では不思議な感覚でした。この山を訪ねた先達も戸惑って、交雑種ではないかとのコメントを残しています。

2025/04/19

で大きく、付属体に牙歯があることが多い。

で大きく、付属体に牙歯があることが多い。