栃木のすみれ

栃木のすみれ

栃木県は想像以上に多彩なすみれが産するすみれ王国です。数年前から意識して観察しているのですが、また、ツボが分かっていないというのか、納得できる観察の成果が上がっていません。それにしても多彩ですね。新潟県で見られるようなすみれたちも、群馬県や長野県で見られるようなすみれたちも併せて観察できるということでしょうか。変種や品種もこぞって登場します。フイリミヤマスミレが記載されていないのが不思議な気さえしますね。

さて、取扱いに困ったすみれたちが少しあったのですが、特にバンダイタチツボスミレはお手上げです。ただ、バンダタチツボスミレとかバンダイタチツボスミレという名前は、他県の植物誌にも複数登場します。現状、どのようなすみれを指しているのか正体が分かりませんが、小さな変異ではないかと想像しています。また、編集上で、シロスミレとシロバナスミレの両方を同じ学名で記載する必要があるのか、不思議な部分もあります。

この他に、多くの自然交雑種が登場します。変種や品種、雑種の扱いは担当者の感覚に依存する面がありますが、参考になる情報であることは事実です。記載されているのは、エドスミレ、オクタマスミレ、オグラスミレ(フイリオグラスミレ)、オサカスミレ、キクバスミレ、スルガキクバスミレ(フイリスルガキクバスミレ)、スワスミレ(ハグロスワスミレ)、チシオオクハラスミレ、ミツモリスミレ(ミドリミツモリスミレ)、マルバタチツボスミレ、ヤシュウスミレ、フモトスミレとヒメミヤマスミレ(横倉型)の交雑種です。スワスミレとマルバタチツボスミレは2回ずつ登場するので、それなりの整理が必要な資料だと思っています。基本的に多くの資料・文献を整理してまとめ上げた文献であり、各資料が持つバラ付きを、敢えて、そのままにしたフシがあります。

神山隆之氏

が担当した「とちぎの植物」から情報を追加しました。神山氏は「増補 原色日本のスミレ」の追加部分の編集を担当された方です。期待してしまいますね。

「那須の植物」の記載を追加しました。この書籍は生物学に深いご造詣を持っておられたと言われる昭和天皇が裕仁の名で序文を書いた書籍です。

(2009/09/06)

書籍上、表現が不確かな種に関しては除外し、変種や品種については主要なもののみを選びました 〇=自生確認

| 記号 |

参考資料 |

著者、編者 |

発行/出版 |

発行 |

| A) |

那須の植物 |

生物学御研究所 |

生物学御研究所 |

1962年6月20日 |

| B) |

栃木県植物目録1996 |

(責任編集)青木章彦、野口達也 |

栃木県植物研究会 |

1996年7月20日 |

| C) |

とちぎの植物 |

栃木県自然環境調査研究会植物部会(編)、神山隆之(スミレ科担当) |

栃木県林務部自然環境課 |

2003年3月 |

|

|

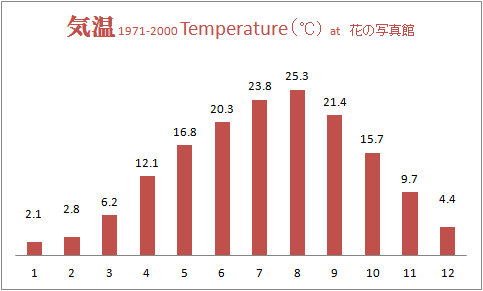

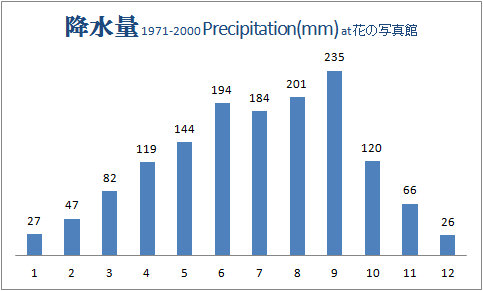

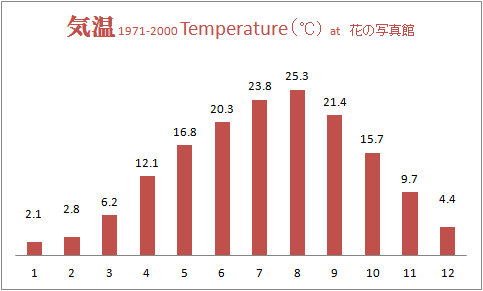

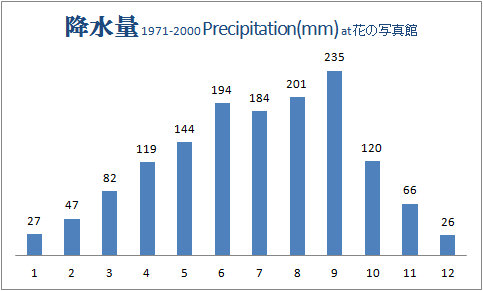

| 【参考:気象統計情報】 宇都宮市の例 (総務省統計局資料を利用) |

各地のすみれ 掲載種について

「各地のすみれ」に掲載しております自生種などの情報は、ご覧いただければ一目瞭然ですが、収集した植物誌など、参考資料の記載内容を紹介しているものです。こうした参考資料は、一般に、県や市などの地方自治体や教育機関、地方の博物館や植物学会、研究団体(個人を含む)などが情報収集の上、編集したケースが多いと認識されます。

それらの参考資料が編集された時期、目的や経緯、情報収集や編集をされた方々の属性はいろいろですので、一貫性は期待できません。また、ご承知の通り、植物分類学の世界でも学術的知見が変わり続けていますので、編纂時期によって種の名称や表現が変わっているのは、むしろ、当然と言えます。

編集者の属性も千差万別であり、正直なところ「ちょっと怪しい」情報も、まぁまぁ存在しています。スミレ科に関する限り、このサイトに訪問されている方々の方が、よりディープな知識をお持ちである場合も多いことでしょう。

「ちょっと怪しい」を超えて、「明らかに外来種である」とか、「これは歴史的に変更された事実がある」、もしくは「単純ミス」などというケースに対しては、それなりの注釈を付けています。

こうした状況を踏まえて、ご意見や情報をいただくこともありますが、全く踏まえていただけず(笑)、『間違いが多いから直せ』といったアドバイスをいただくこともありました。しかしながら、これらの情報は、日本に植物分類学が定着を始めた頃から現在に至る、歴史的側面を含む「記載事実」ですから、皆様からの投稿で作り変えるといった性質もしくは対象ではありませんね。それは、多くの場合、編者各位にも歴史に対しても失礼な態度になりかねないと懸念されます。

現在、私たちが持っている知識は、こうした試行錯誤も含む歴史の積み重ねの上に成り立っているものです。その知識でさえ、来年には変わってしまうかも知れません。悪しからず、ご了承いただくべき性質だと考えて、簡単な補足を施させていただくものです。ぜひ、ご理解下さい。