千葉のすみれ

千葉のすみれ

千葉に移り住んで、かれこれ四半世紀になります。当然、県内でもすみれを探してみたのですが、「豊かな個体数と種のバラエティを誇る」という訳にもいかないようです。加えて、今でも宅地開拓が盛んで、近所にあった自生地は消失してしまいました。

図書館に出向くことが多いのですが、ちょっと手に取ってみた幾つかの地元本にすみれの情報があって、メモやコピーを持ち帰りました。まとめてみると存外多くの種が自生しているらしいのです。地元ですから、もう一度調べてみるのも良いかも知れませんね。

改めて、「千葉県の自然誌 別編4」の情報を入手して再確認しました。結果、ホコバスミレ、シチトウスミレ、ハマニオイタチツボスミレを追加することになりましたが、ヒゴスミレおよびフイリゲンジスミレは市販品と見て割愛しました。

(2008/01/17)

2010年10月10日に「千葉県 植物ハンドブック2010」が発行されていました。やはり、ヒゴスミレが追加されています(説明が見当たらない△マークあり)。外来種のフイリゲンジスミレは別として、独断で「市販」などと決めつけるのは無理があると判断して、前述の「千葉県の自然誌 別編4」の記載も含めて、改めて追加しました。千葉県民としてはイヌボウスミレも加えたいのですが、こちらは保留しています。

(2011/12/25)

千葉県立中央博物館発行の「自然誌研究報告特別号2」に掲載された「千葉県産維管束植物チェックリスト」には、ヒゴスミレがアメリカスミレサイシンと同様に「帰化」として掲載されています。「逸出」ではなくて「帰化」とされ、特に標本番号"CBM-BS-36244"が付加されています。中国産か朝鮮半島産だという意味でしょうか。また、コタチツボスミレも特に標本番号"CBM-BS-10466"として、特に「逸出」などの注記もなく記載されています。これが正しいとすれば、北限の自生地ということになりますが、これも保留にさせていただきました。

(2011/12/26)

より新しい資料で更新した結果、「X:消息不明、絶滅生物」とされていたナガバノスミレサイシンとタチスミレを「A:最重要保護植物」に書き換えました。希少ながら、絶滅ではないということでしょう。ただ、タチスミレについては記録が古いかも知れませんね。今回、悩みながら追加したシロバナコスミレですが、白花変種であるのか否か、確認できる情報がありませんでした。

(2011/12/26)

書籍上、表現が不確かな種に関しては除外し、変種や品種については主要なもののみを選びました 〇=自生確認

、県RDBで「D:一般保護生物」は省略しました

| 記号 |

参考資料 |

著者、編者 |

発行/出版 |

発行 |

| A) |

千葉県 植物ハンドブック |

千葉県生物学会編 |

たけしま出版 |

2004年2月25日 |

| B) |

房総の植物 |

藤平量郎 |

うらべ書房 |

1986年7月 |

| C) |

守ろう千葉の植物 |

福田 洋 |

和泉書房 |

2006年11月26日 |

| D) |

千葉県レッドリスト植物編2004(改訂版) |

千葉県レッドリスト改訂委員会 |

千葉県 |

2004年 |

| E) |

千葉県の自然誌 別編4 |

大場達之、千葉県史料研究財団 |

千葉県 |

2003年3月 |

| F) |

千葉県 植物ハンドブック2010 |

千葉県生物学会編 |

たけしま出版 |

2010年10月10日 |

| G) |

千葉県産維管束植物チェックリスト

千葉県立中央博物館 自然誌研究報告特別号2 |

天野誠・遠藤泰彦

御巫由紀・大場達之 |

千葉県立中央博物館 |

1995年3月25日 |

|

|

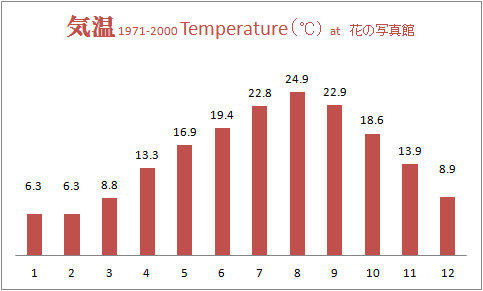

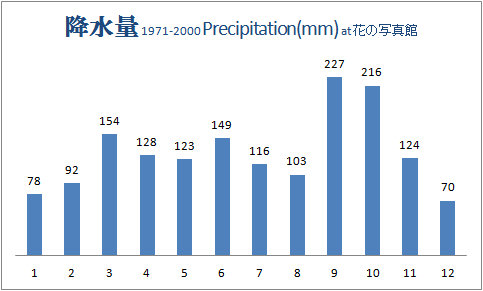

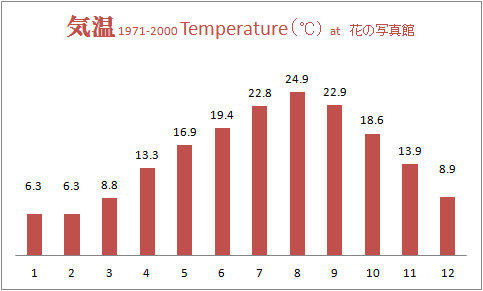

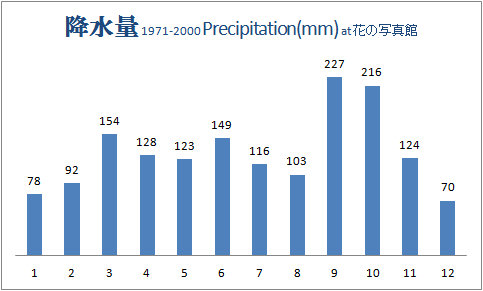

| 【参考:気象統計情報】 銚子市の例 (総務省統計局資料を利用) |

各地のすみれ 掲載種について

「各地のすみれ」に掲載しております自生種などの情報は、ご覧いただければ一目瞭然ですが、収集した植物誌など、参考資料の記載内容を紹介しているものです。こうした参考資料は、一般に、県や市などの地方自治体や教育機関、地方の博物館や植物学会、研究団体(個人を含む)などが情報収集の上、編集したケースが多いと認識されます。

それらの参考資料が編集された時期、目的や経緯、情報収集や編集をされた方々の属性はいろいろですので、一貫性は期待できません。また、ご承知の通り、植物分類学の世界でも学術的知見が変わり続けていますので、編纂時期によって種の名称や表現が変わっているのは、むしろ、当然と言えます。

編集者の属性も千差万別であり、正直なところ「ちょっと怪しい」情報も、まぁまぁ存在しています。スミレ科に関する限り、このサイトに訪問されている方々の方が、よりディープな知識をお持ちである場合も多いことでしょう。

「ちょっと怪しい」を超えて、「明らかに外来種である」とか、「これは歴史的に変更された事実がある」、もしくは「単純ミス」などというケースに対しては、それなりの注釈を付けています。

こうした状況を踏まえて、ご意見や情報をいただくこともありますが、全く踏まえていただけず(笑)、『間違いが多いから直せ』といったアドバイスをいただくこともありました。しかしながら、これらの情報は、日本に植物分類学が定着を始めた頃から現在に至る、歴史的側面を含む「記載事実」ですから、皆様からの投稿で作り変えるといった性質もしくは対象ではありませんね。それは、多くの場合、編者各位にも歴史に対しても失礼な態度になりかねないと懸念されます。

現在、私たちが持っている知識は、こうした試行錯誤も含む歴史の積み重ねの上に成り立っているものです。その知識でさえ、来年には変わってしまうかも知れません。悪しからず、ご了承いただくべき性質だと考えて、簡単な補足を施させていただくものです。ぜひ、ご理解下さい。